「生年月日だけで本当に運命がわかるの?」

そんな疑問を持ちながら、算命学に興味を持っている方も多いのではないでしょうか。

算命学は、生年月日から導き出される命式を通じて、その人の性格や才能、運勢の流れまでを読み解く古代中国発祥の占術です。

この記事では、生年月日から命式を作る方法と、そこから読み取れる性格・相性・適職・運勢について詳しくお伝えしていきます。さらに、天中殺や大運といった人生のタイミングを知る方法まで、実践的な活用法もご紹介していきましょう!

生年月日でわかる算命学とは?基本の考え方をやさしく解説

算命学は、生年月日という誰もが持つ情報から、その人の本質や運命の流れを読み解く占術です。ここでは、なぜ生年月日から多くのことがわかるのか、その仕組みと他の占術との関係について見ていきます。

算命学と生年月日の関係

算命学において、生年月日は単なる記録ではありません。

その瞬間の宇宙のエネルギー配置を示す重要な情報として扱われています。

具体的には、生まれた年・月・日それぞれが持つ干支(十干十二支)の組み合わせから、その人固有のエネルギーパターンを導き出していきます。このエネルギーパターンこそが「命式」と呼ばれるもの。

算命学では、この命式を陰占と陽占という2つの視点から分析することで、表面的な性格から深層心理まで、多角的に人間を理解していくのです。

なぜ生年月日から運命や性格がわかるのか

生年月日から運命がわかるというのは、一見すると不思議に思えるかもしれません。

しかし算命学の背景には、「人は生まれた瞬間の天体配置の影響を受ける」という考え方があります。

たとえば、春に生まれた人と冬に生まれた人では、受けた季節のエネルギーが違います。同様に、生まれた年の社会情勢や、その日の天体の位置関係も、私たちの性質形成に影響を与えるというわけです。

さらに算命学では、60年周期で巡る干支のサイクルを重視しています。

このサイクルは自然界のリズムと連動しており、人間もまたその一部として、生まれた時期のエネルギーを受け継いでいると考えられているのです。

四柱推命や他占術との共通点

算命学は四柱推命と同じ源流を持つ占術です。

どちらも古代中国の陰陽五行思想を基盤としており、生年月日時から命式を作成するという基本構造は共通しています。

ただし、算命学は四柱推命をより体系化し、独自の理論を加えて発展させたもの。特に陽占という独自の手法を用いることで、より直感的に理解しやすい形で情報を提示できるようになっています。

また、西洋占星術も生年月日時を重視する点では共通していますが、使用する記号体系や解釈方法は大きく異なります。

算命学の特徴は、東洋哲学に基づいた「バランス」の考え方を重視する点にあり、単純な吉凶判断ではなく、その人にとっての最適な生き方を探ることに重点を置いているのです。

生年月日から命式を作る方法|陰占・陽占の違いと具体例

生年月日から命式を作成することは、算命学の第一歩です。ここでは命式の基本構造と、実際の作成手順について、具体例を交えながら説明していきます。

命式とは?陰占・陽占の概要

命式とは、生年月日から導き出される個人のエネルギーマップのことです。

算命学では、この命式を「陰占」と「陽占」という2つの側面から読み解いていきます。

陰占は、生年月日の干支をそのまま配置したもので、その人の本質的なエネルギーを表します。一方、陽占は陰占から算出される人体図と呼ばれる図表で、より具体的な性格や行動パターンを示すもの。

陰占が「潜在的な資質」を表すのに対し、陽占は「表に現れる性格」を表すという違いがあります。

この2つを組み合わせることで、その人の全体像を立体的に把握できるようになっているのです。

生年月日から命式を算出する基本ステップ

命式作成の第一歩は、生年月日を干支に変換することから始まります。

まず万年暦という専用のカレンダーを使って、生まれた年・月・日それぞれの干支を調べていきます。たとえば1990年1月15日生まれなら、年は己巳、月は丁丑、日は戊午といった具合です。

次に、これらの干支を陰占の形式に配置していきます。

年柱・月柱・日柱という3つの柱に、それぞれの干支を当てはめ、さらに各干支が持つ五行(木・火・土・金・水)の性質を確認します。

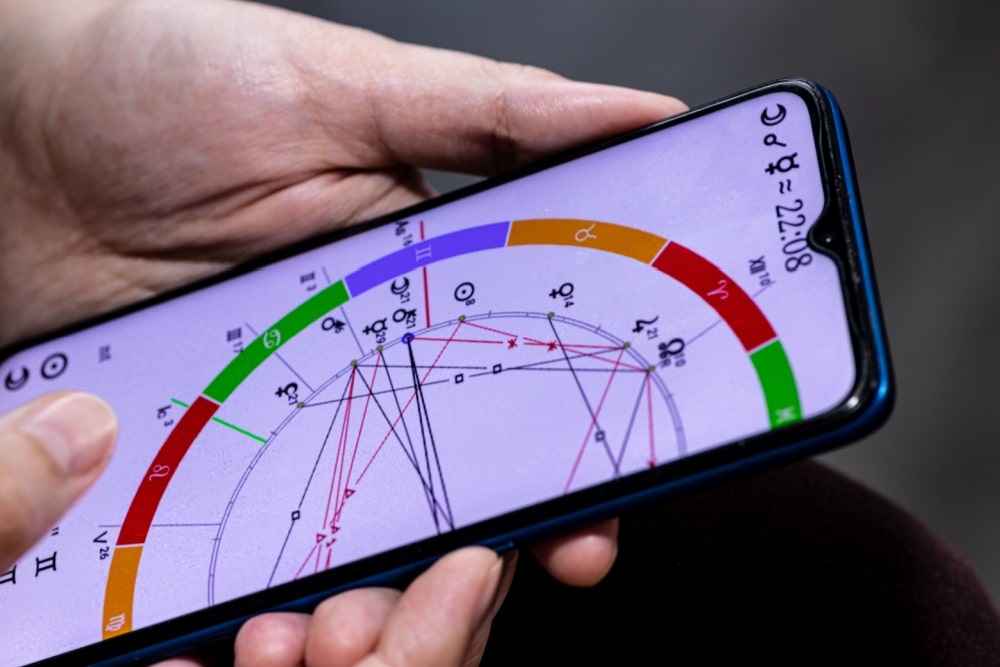

その後、陰占から陽占を算出していきますが、これには複雑な計算が必要になります。

現在では専用のソフトやウェブサービスを使うことで、簡単に命式を作成できるようになっていますが、基本的な仕組みを理解しておくことは大切です。

具体的な命式作成例(サンプル解説)

実際に1985年5月20日生まれの方の命式を例に見ていきましょう。

この日付を干支に変換すると、年柱が乙丑、月柱が辛巳、日柱が甲申となります。

陰占では、これらの干支から五行のバランスを読み取っていきます。この例では、木(乙・甲)が2つ、金(辛・申)が2つ、火(巳)が1つ、土(丑)が1つという配分。木と金が強く、水が欠けているという特徴が見えてきます。

陽占に変換すると、中心星に「貫索星」、北に「石門星」、東に「調舒星」といった星が配置されます。

貫索星を中心に持つ人は、独立心が強く、自分の信念を大切にする傾向があります。また、石門星の影響で仲間意識が強く、調舒星により繊細な感性も併せ持っているという解釈ができるのです。

このように、一つの生年月日から多層的な情報を読み取ることができるのが算命学の特徴といえるでしょう!

命式から読み解けること|性格・相性・適職・運勢のヒント

命式が完成したら、いよいよそこから様々な情報を読み解いていきます。性格や才能、人間関係、適職、そして運勢まで、命式は人生のあらゆる側面についてのヒントを与えてくれます。

性格や才能の傾向を知る

命式の中心星は、その人の核となる性格を表しています。

たとえば「鳳閣星」が中心にある人は、明るく社交的で、人を楽しませることが得意です。一方「司禄星」が中心の人は、堅実で責任感が強く、コツコツと努力を重ねるタイプ。

さらに、周囲に配置される星との組み合わせで、性格はより複雑な様相を見せていきます。

北の星は目上との関係性、南の星は目下との接し方、東の星は社会での振る舞い、西の星は家庭での姿を表すとされています。これらを総合的に見ることで、その人の多面的な性格が浮かび上がってくるのです。

また、陰占の五行バランスからは、潜在的な才能や資質が読み取れます。

火が強い人は情熱的でリーダーシップがあり、水が強い人は知的で柔軟性に富むといった具合に、五行の特性がその人の才能として現れてきます。

相性や人間関係の見方

算命学では、お互いの命式を比較することで相性を判断していきます。

基本的には、五行の相生相剋関係を見ることから始まります。相手の持つ五行が自分の五行を生かす関係なら相性が良く、剋する関係なら注意が必要という見方です。

しかし、単純に良い悪いで判断するのではなく、お互いが補い合える関係かどうかを重視します。

たとえば、自分に欠けている五行を相手が持っている場合、一見相性が悪そうでも、実は互いに成長できる良い関係になることもあります。逆に、似た者同士は居心地は良くても、刺激が少なく発展性に欠けることも。

また、陽占の星の組み合わせからは、より具体的な関係性が見えてきます。

「車騎星」同士なら競争関係になりやすく、「龍高星」と「玉堂星」なら知的な刺激を与え合える関係になるといった形で、星の特性から関係性の質を読み解いていくのです。

適職や働き方のヒント

命式は、その人に向いている職業や働き方についても教えてくれます。

中心星が「牽牛星」の人は、プライドが高く完璧主義なので、専門職や管理職が向いています。「龍高星」が強い人は、変化と刺激を求めるため、クリエイティブな仕事や海外に関わる仕事で力を発揮しやすいでしょう。

五行のバランスからも適職が見えてきます。

木が強い人は成長産業や教育関係、火が強い人はエンターテインメントやサービス業、土が強い人は不動産や農業、金が強い人は金融や製造業、水が強い人はIT産業や流通業といった具合です。

ただし、これらはあくまでも傾向であり、絶対的なものではありません。

むしろ重要なのは、自分の特性を理解した上で、それを活かせる環境や働き方を選ぶこと。命式は、その選択の指針となってくれるのです。

運勢サイクルとライフプラン

算命学では、人生を大きなサイクルで捉えていきます。

最も基本となるのは「大運」と呼ばれる10年ごとの運気の流れです。生年月日から算出される大運は、人生の各時期にどんなエネルギーが巡ってくるかを示しています。

たとえば、20代に「石門星」の大運が巡れば、仲間との出会いが多い時期となります。30代に「司禄星」が来れば、家庭を築き安定を求める時期。このように、各時期の特徴を知ることで、長期的なライフプランを立てやすくなるのです。

さらに年運、月運、日運という細かいサイクルも存在しています。

これらを組み合わせることで、いつ行動を起こすべきか、いつは守りに入るべきかといった、タイミングの判断ができるようになります。運勢は固定されたものではなく、流れを知って上手に乗ることが大切だということを、算命学は教えてくれるのです!

生年月日でわかる天中殺と大運|人生のタイミングを知る方法

算命学の中でも特に注目される「天中殺」と「大運」は、人生の重要なタイミングを教えてくれる指標です。これらを理解することで、より良い人生設計が可能になっていきます。

天中殺とは?避けるべき時期の考え方

天中殺は、12年に2年間巡ってくる特別な期間のことです。

この時期は「天が味方をしない時期」とされ、新しいことを始めるには適さないと言われています。しかし、決して不幸な時期というわけではありません。

むしろ天中殺は、内面を見つめ直し、これまでの生き方を振り返る貴重な機会となります。

積極的な行動よりも、現状維持や内省に適した時期であり、スキルアップや知識の蓄積には最適です。また、この時期に起こる出来事は、自分の本質を知るためのメッセージとして捉えることもできます。

天中殺には6つの種類があり、生年月日によって決まっています。

子丑天中殺、寅卯天中殺、辰巳天中殺、午未天中殺、申酉天中殺、戌亥天中殺がそれぞれ異なる特徴を持ち、避けるべきことや心がけるべきことも変わってきます。

大運とは?10年ごとの運気の流れ

大運は、10年単位で変化する人生の大きな流れを示すものです。

生年月日と性別によって、いつからどんな星が巡ってくるかが決まっており、これによって人生の各段階のテーマが見えてきます。

たとえば「貫索星」の大運では、独立や自立がテーマになります。この時期は自分の力で道を切り開いていく必要があり、依存的な姿勢では苦労することに。逆に「鳳閣星」の大運では、楽しみや喜びを大切にすることで運気が開けていきます。

大運の切り替わり時期は、人生の転機となることが多いものです。

仕事や住環境、人間関係などに大きな変化が起こりやすく、新しいステージへの移行期間となります。この変化を恐れず、むしろ成長のチャンスとして捉えることが重要です。

また、大運と年運、月運を組み合わせて見ることで、より詳細な運気の流れが把握できます。

大運が土台となる基調を作り、年運がその年のテーマを、月運が短期的な変化を示すという三層構造で、運勢を立体的に理解していくのです。

天中殺・大運を生活に活かすコツ

天中殺や大運の知識を実生活に活かすには、まず「流れに逆らわない」ことが大切です。

天中殺中に無理に新規事業を始めたり、大運に反する行動を取ったりすると、思わぬ困難に直面することがあります。しかし、流れを理解して行動すれば、スムーズに物事が進んでいきます。

具体的には、天中殺の2年前から準備を始めることをおすすめします。

天中殺前の2年間は「種まき期」として、新しいことにチャレンジする絶好のタイミング。そして天中殺中は「育成期」として、蒔いた種を大切に育てる時期と考えましょう。

大運については、次の大運の星の性質を事前に調べておくことが重要です。

たとえば「調舒星」の大運が来るなら、感性や芸術性を磨いておく。「牽牛星」なら、専門性を高めておくといった形で、来るべき時期に備えて準備をしていきます。

このように、天中殺と大運を「制限」ではなく「ガイドライン」として活用することで、より充実した人生を送ることができるのです!

生年月日を知らなくてもできる?よくある疑問と注意点

Q:正確な出生時刻がわからない場合はどうすればいいですか?

算命学では、基本的に生年月日の3つの情報があれば命式を作成できます。四柱推命では時柱も重要視されますが、算命学は年月日の3柱で十分な情報が得られるため、出生時刻が不明でも問題ありません。

Q:旧暦と新暦、どちらを使うべきですか?

算命学では太陽暦(新暦)を基準にしていきます。ただし、立春(2月4日頃)を年の境目とする考え方を採用しているため、1月1日〜立春前に生まれた方は、前年の干支として計算します。

Q:双子の場合、同じ命式になってしまうのでは?

確かに生年月日が同じなら、基本的な命式は同じになります。しかし、育った環境や選択してきた道によって、同じ命式でも現れ方は大きく異なってきます。命式は「可能性の地図」であり、どの道を選ぶかは本人次第なのです。

Q:養子や改名した場合、運勢は変わりますか?

生年月日から導かれる基本的な命式は変わりません。ただし、環境の変化により、命式の中の異なる要素が強く現れることはあります。改名については、算命学では直接的な影響はないとされていますが、心理的な効果は期待できるでしょう。

Q:海外生まれの場合はどう計算しますか?

算命学では、現地時間ではなく、中国標準時(または日本標準時)に換算して計算することが一般的です。これは、算命学が東洋の暦法に基づいているためですが、流派によって考え方が異なることもあります。

算命学と四柱推命の違い|生年月日占いをどう選ぶべきか

生年月日を使った占術として、算命学と四柱推命はよく比較されます。どちらも優れた占術ですが、それぞれに特徴があるため、目的に応じて選ぶことが大切です。

算命学と四柱推命の共通点

算命学と四柱推命は、どちらも古代中国の陰陽五行思想を基盤としています。

生年月日(四柱推命では時刻も)から干支を導き出し、その組み合わせから運命を読み解くという基本構造は同じです。また、十干十二支という60通りの組み合わせを使用する点も共通しています。

両者とも、単純な吉凶判断ではなく、バランスを重視する東洋的な思考が根底にあります。

五行の調和を理想とし、偏りがある場合はそれを補う方法を考えるという姿勢も似ています。さらに、大運や流年といった時間の概念を取り入れ、運勢の変化を動的に捉える点も共通の特徴です。

歴史的には、四柱推命が先に体系化され、その後に算命学が生まれたとされています。

そのため、基礎となる理論には多くの共通点があり、どちらかを学んでいれば、もう一方の理解も深まりやすいという利点があります。

算命学ならではの特徴

算命学の最大の特徴は、陽占という独自のシステムです。

陽占では、複雑な干支の組み合わせを「十大主星」と「十二大従星」という分かりやすい星に変換していきます。これにより、専門知識がない人でも、自分の性格や才能を直感的に理解できるようになっています。

また、算命学は「天中殺」という概念を重視する点も特徴的です。

四柱推命にも空亡という似た概念はありますが、算命学ほど体系的に扱われていません。天中殺を人生のリズムとして積極的に活用する考え方は、算命学独自のものといえるでしょう。

さらに、算命学では「位相法」という独自の理論も発達しています。

これは命式内の干支同士の関係性を詳細に分析する手法で、より深い性格分析や相性判断を可能にしています。視覚的にも分かりやすい人体図を使う点も、算命学の親しみやすさにつながっています。

目的に応じた占術の選び方

どちらの占術を選ぶかは、何を知りたいかによって変わってきます。

性格や才能を分かりやすく知りたい場合は、算命学がおすすめです。十大主星による性格分類は直感的で、自己理解のツールとして優れています。また、天中殺を活用した人生設計をしたい方にも算命学が向いているでしょう。

一方、より詳細な運勢判断を求める場合は、四柱推命が適しています。

時柱も含めた4つの柱による分析は、より精密な判断を可能にします。特に、具体的な時期の吉凶を知りたい場合は、四柱推命の方が詳しい情報を得られることが多いです。

ただし、どちらか一方が優れているというわけではありません。

むしろ、両方の視点を持つことで、より立体的な理解が可能になります。まずは自分が親しみやすいと感じる方から始めて、興味があればもう一方も学んでみるという approach も良いでしょう!

まとめ

算命学は、生年月日という誰もが持つ情報から、性格・才能・相性・適職・運勢まで、人生のあらゆる側面を読み解くことができる奥深い占術です。

陰占と陽占という2つの視点から命式を分析することで、表面的な性格から深層心理まで、多角的に自分自身を理解できるようになります。また、天中殺や大運といった時間の概念を活用すれば、人生の波に上手く乗ることも可能です。

これから算命学を活用していく方は、まず自分の命式を作成し、中心星や五行バランスから自己理解を深めてみてください。そして天中殺や大運のサイクルを把握して、長期的な人生設計に役立てていきましょう。

算命学は「運命は決まっている」という宿命論ではなく、「自分の特性を知って最適な生き方を見つける」ためのツールです。命式が示すのは可能性の地図であり、どの道を選ぶかはあなた次第。自分らしい人生を歩むための羅針盤として、算命学を上手に活用してみてください!